Unser Vollzeit-Bachelorstudigang Wirtschaftsingenieurwesen vermittelt technische und wirtschaftliche Kenntnisse, die Sie auf die Vielzahl von Herausforderungen in der Industrie vorbereiten. Gestalten Sie eine dynamische Zukunft in Industrie und Wirtschaft.

Wirtschaftsingenieurwesen

Bachelorstudiengang

Überblick

-

Niveau der Qualifikation:

Stufe 1, Bachelor -

Kosten:

Euro 363,36* (zzgl. ÖH-Beitrag) pro Semester -

Akademischer Grad:

Bachelor of Science in Engineering (BSc) -

Organisationsform:

Vollzeit -

Unterrichtssprache:

80 % Deutsch, 20 % Englisch -

Berufsfreundlich:

E-Learning max. 30 % online -

Auslandssemester:

Auslandssemester im 5. und Berufspraktikum im 6. Semester, auch im Ausland möglich** -

Zugangsvoraussetzungen:

Allgemeine Zugangsvoraussetzungen -

Studienplätze pro Jahr:

30

Studiengang akkreditiert durch die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria

Profil des Studiengangs

Sie suchen ein Studium, das Sie optimal auf die Herausforderungen der Wirtschaft vorbereitet? Unser Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen bietet genau das. Als Mittler zwischen Technik und Wirtschaft lösen Sie zielorientiert komplexe Aufgaben und haben vielfältige Berufschancen.

Unser Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen legt besonderen Wert auf Praxisnähe. Die Studierenden erwerben nicht nur theoretisches Wissen, sondern auch die Fähigkeit, dieses Wissen in realen Situationen anzuwenden. Durch Projekte, Praktika und Kooperationen mit Unternehmen erhalten die Studierenden Einblicke in die reale Arbeitswelt. Von der Produktentwicklung bis zur Optimierung von Produktionsprozessen lernen die Studierenden, an der Schnittstelle zwischen Technik und Wirtschaft effektive Lösungen für komplexe Problemstellungen wie Nachhaltigkeit und Digitalisierung zu entwickeln. Zusammen mit der im Studium erworbenen Praxiserfahrungen erwarten die Absolvent:innen hohe Jobchancen am Arbeitsmarkt.

Studienschwerpunkte

-

44 %

Ingenieurwissenschaft

-

16 %

internationale Kompetenz

-

13 %

Schwerpunkt Wahlpflichtfach

-

11 %

Wirtschaft & Management

-

10 %

Sozialkompetenz

-

6 %

Praxistransfer

Was Sie lernen werden

-

technische & wirtschaftliche Grundlagen; Fachbegriffe verstehen.

-

Analysieren, Lösungen finden, umsetzen.

-

Unternehmen kennenlernen, Funktionen verstehen.

-

Projekte organisieren, wirtschaftlich managen.

-

Maschinen konstruieren mit Elektronik, Informatik.

-

Produktlebenszyklus verstehen, von Idee bis Instandsetzung.

-

Produktion automatisieren, organisieren, leiten.

Gefragte Berufsfelder

- Produktentwicklung, Konstruktion

- Produktionsplanung, -steuerung

- Logistik, Supply Chain Management

- Controlling, Unternehmensorganisation

- Produkt-, Innovations- und Technologiemanagement

- Marketing, Vertrieb

- Beschaffung, Einkauf

- Beratung

Karriere

-

Projektmanagement

Leiten von Projekten zur effizienten Umsetzung von Unternehmenszielen.

-

Produktentwicklung, Konstruktion

Gestalten und optimieren innovativer Produkte und Prozesse.

-

Produktion

Optimierung von Fertigungsprozessen für maximale Effizienz und Qualität.

-

Einkauf, Logistik

Beschaffung und optimale Versorgungskettenmanagement.

-

Finanz, Controlling

Analyse und Optimierung finanzieller Prozesse und Ressourcen.

-

Consulting

Beratung von Unternehmen zur Verbesserung ihrer Leistung und Effizienz.

-

Führungsfunktionen

Übernahme von Verantwortung in leitenden Positionen im Berufsleben.

Der Weg zum Bachelor-Abschluss

Das Studium beginnt mit einer breiten ingenieur- und wirtschaftswissenschaftlichen Ausbildung, gefolgt von praxisorientierten Projekten und Laborveranstaltungen. Ab dem dritten Semester wählen die Studierenden eine Vertiefungsrichtung. Ein Auslandsaufenthalt im fünften Semester und die Möglichkeit, an einer unserer Partnerhochschulen einen weiteren akademischen Abschluss zu erwerben, runden die Ausbildung ab.

Besonderheiten:

-

Vertiefungen: Produktentwicklung, Organisation & Management

-

Direkteinstieg für HTL, FOS-Absolventen

-

Doppelabschlüsse möglich

Anerkennung von Vorkenntnissen

Studierende aus ausgewählten höheren technischen Lehranstalten (HTL) der nachfolgenden Ausbildungsrichtungen können direkt in das 3. Semester einsteigen und die Studienzeit entsprechend verkürzen:

- Maschinenbau

- Elektrotechnik

- Mechatronik

- Produktionstechnik

- Technische Informatik, Betriebsinformatik

- Industrial Engineering

Nicht ersetzbare Lehrveranstaltungen (z.B. wissenschaftliches Arbeiten, Fremdsprachen) können im Laufe des 3. und 4. Semesters absolviert werden.

Die Anrechnung erfolgt über einen Antrag direkt bei der Studiengangsleitung.

Studiengangsleitung

Prof. (FH) Dr. Martin Adam

Studiengangsleiter Bachelor Drone Engineering, Wirtschaftsingenieurwesen | Master ERP-Systeme & Geschäftsprozessmanagement, Smart Products & AI-driven Development

Curriculum

• Praktische Gestaltungsübungen an praxisrelevanten Beispielen, insbesondere zur Auslegung von Fabrikeinheiten, Förderanlagen, Maschinen und Anlagen. Für das Zusammenspiel sind Elemente von Maschinenbauteilen und Förderung besonders hervorzuheben:

• Unternehmensprozesse und deren Interaktion (Vertrieb, Einkauf, Produktion, HR, Finanzen, ..) und Best Practice Prozesse

• Alle Elemente, welche auch relevant für die Verbindungen und Fördertechnik sind

• Fabrikoptimierung und Layout unterstützt durch Elemente der Digitalisierung und Industrie 4.0. Vor allem Fahrerlose Transportsysteme.

• Agile Fabrikmethoden und Tools

• Best Practice Prozesse und KPIs für die Produktion

• Produkt Lifecycle Management

• Produktionsplanung und -steuerung

• Unternehmensstrukturen und Stammdatenstrukturen

• Unterstützung durch ERP (Enterprise Resource Planning) Systeme

• Integration des SCM (Supply Chain Management) und des CRM (Customer Relati-on Management) mit der Produktion und MES Systemen

• Methoden zur Optimierung der Produktion durch Informationssysteme, inkl. Web- Applikationen und mobile Endgeräte unterstützen

• E-Kompetenzen: e-Marketing-Mix, e-Procurement, e-Commerce

• Organisatorische Voraussetzungen für digitale und online Prozesse

• Analyse und Optimierung von Prozessen und Kennzahlen im E-Business

• Einsatz von geeigneten Tools und Methoden, um Erkenntnisse zu gewinnen und Verbesserungspotenziale zu identifizieren

• Kernprozesse im Produktionsbereich

• Herausforderungen im Produktionsbereich vor dem Hintergrund vorhandener Marktanforderungen

• Ebenen des Produktionsmanagements (strategisch, taktisch, operativ) wie z.B. Standortentscheidung, Eigen-/Fremdfertigung, Auftragsmanagement, Arbeitssystemgestaltung, Produktionsplanung und –steuerung (PPS), Personalmanagement

• Lean Management

• Zusammenspiel zwischen Menschen und Maschine

• Management des Produktionsbereiches mit qualitativen und quantitativen Ansät-zen (QM-Ansätze)

• Definition und Merkmale von Leadership

• Überblick zu Führungstheorien, Führung: Leistung; Führungserfolg; Führungseffizienz; Führungseffektivität

• Die Umsetzung von Führungsansätzen in Organisationen wird anhand von Fallbeispielen diskutiert und reflektiert

• Motivierende Arbeitsgestaltung (Job Rotation, Job Enlargement, Job Enrichment)

• Moderne Arbeitswelt und Digitalisierung

Aktuelle, einflussreiche Trends werden im Rahmen dieser Lehrveranstaltung vorgestellt und diskutiert. Dies stellt sicher, dass die Studierenden mit ihrer jeweiligen Vertiefungsrichtung am Puls der Zeit sind.

• Best Practices und Auswirkungen durch globale Anforderungen

• Veränderungen durch neue integrierte globale Netze, technische Entwicklungen

• Aktuelle Organisationsformen (z.B. hybid, fluid)

• New Work Modelle

• Nachhaltigkeitsmanagement

• Kreislaufwirtschaft

Um die Studierenden optimal auf Probleme im Arbeitsleben vorzubereiten, werden in Gruppen praxisrelevante Aufgabenstellungen, vorzugsweise auf Basis von Aufträgen von Partnern aus der Wirtschaft bzw. öffentlichen Einrichtungen, bearbeitet bzw. unter Anleitung durch die Lehrveranstaltungsleitung Felderfahrungen gesammelt. Die Studierenden bringen hierbei ihr bisher erworbenes Wissen ein und gleichen es mit Beobachtungen und Erfahrungen im Rahmen des Praxisprojekts ab. Während die Studierenden ihre fachspezifischen Kompetenzen vertiefen und verbessern können, werden auch Komplementärkompetenzen wie Sozialkompetenz, Risikomanagement, Budgetierungskompetenz und ökonomisch verantwortliche Entscheidungskompetenz gefestigt.

Aufbauend auf ein Auftraggeber-Briefing (durch die Lehrveranstaltungsleitung oder externe Partner wie Vereine und Unternehmen) bearbeiten die Studierenden die vorgestellten Projekte eigenständig, lediglich im Bedarfsfall angeleitet durch den Lehrveranstaltungsleiter bzw. die Lehrveranstaltungsleiterin: Planung, Koordination, Budgetierung, Kontrolle, Evaluierung und Schlussberichterstattung liegen in den Händen der Studierenden. Die Rolle der Lehrveranstaltungsleitung fokussiert auf das Projektcoaching. Praxisprojekt I oder II müssen einen technischen Inhalt bearbeiten.

Aufbauend auf die im Praxisprojekt I erworbenen Erfahrungen und die in Fachlehrveranstaltungen erworbenen weiteren Kenntnisse und Fähigkeiten haben die Studierenden die Möglichkeit, ihr erworbenes Wissen auf reale Projekte anzuwenden – vor allem die Kompetenzen im Bereich Projekt- und Qualitätsmanagement, sowie die fachspezifische Problemlösungskompetenz sollen so gefestigt und anwendbar gemacht werden. In Zusammenarbeit mit Unternehmen oder anderen Institutionen werden Problemstellungen aus den Bereichen des Studiengangs im Rahmen von Projekten bearbeitet. Die Planung, Durchführung, Budgetierung und Evaluierung der Projekte wird eigenständig durchgeführt – sowohl die Bildung des Projektteams als auch Implementierung von Qualitätsmanagement wird von den Studierenden selbst durchgeführt, um Entscheidungskompetenz zu fördern und reale Folgen zu vermitteln. Praxisprojekt I oder II müssen einen technischen Inhalt bearbeiten.

• Verfassen eines Exposés für die Bachelorarbeit

• Aufsetzen der Struktur für die Bachelorarbeit

• Recherche von relevanter Literatur für das ausgewählte Thema der Bachelorarbeit (physische und digitale Literatursuche)

• Entwicklung und Umsetzung eines Forschungsdesigns

• Schreiben einer wissenschaftlich orientierten Bachelorarbeit

- Ergänzung der theoretischen Kenntnisse der Studierenden durch praktische Tä-tigkeiten und

wirtschaftsrechtliche Fragestellungen in der Praxis.

- Mindestens 600 Arbeitsstunden Beschäftigung bei einem externen Unternehmen mit vollem

Beschäftigungsausmaß.

- Das Berufspraktikum stellt sicher, dass sich die Studierenden beim Einstieg in das Berufsleben

zurechtfinden und durch bereits gesammelte Erfahrung in der Umset-zung ihrer erworbenen

Kenntnisse an Sicherheit gewinnen.

- Vorgänge, Arbeitsabläufe und Situationen im beruflichen Umfeld sollen kennenge-lernt und

verstanden werden.

- Begleitung der Studierenden bei dem Berufspraktikum: Reflexion, Besprechung von Problemen und Success-Stories.

Praktische Gestaltungs- und Berechnungsübungen an praxisrelevanten Beispielen, insbesondere zur Auslegung von einfachen Verbindungselementen, Achsen und Wel-len sowie zu Gleit- und Wälzlagertechnik, Wellen-Naben-Verbindungen, Kupplungen, Riementrieben und Zahnradgetrieben, Elemente zum Abstützen, Tragen von Maschi-nenbauteilen und zur Drehmomentübertragung:

* Funktionen und Gestaltungsregeln sowie Berechnungsgrundlagen von Achsen und Wellen

* Gestaltungsprinzipien und Berechnungsgrundlagen der hydrodynamischen Gleitla-ger

* Lagerarten, Einsatzgebiete, Lagerungskonzepte und Berechnungsgrundlagen von Wälzlagern

* Elemente zum Dichten von Maschinenbauteilen

* Elastische Federn: Federarten, Gestaltungsregeln und Berechnungsgrundlagen von Federn

* Kupplungen und Bremsen: Aufbau, Funktionen, Wirkungsweise und Berech-nungsgrundlagen

ausgewählter Kupplungs- und Bremstypen

* Riementriebe: Gestaltungsprinzipien und Berechnungsgrundlagen von Flach- und

Keilriementrieben sowie von Zahnriemengetrieben

* Zahnradgetriebe: Getriebearten und Aufbau, Verzahnungsgesetz, Gestaltungs- und

Berechnungsgrundlagen von Gerad-, Schräg-, Kegel- und Schraubradgetrie-ben

- Kernprozesse im Entwicklungsbereich

- Herausforderungen im Entwicklungsbereich vor dem Hintergrund vorhandener

Marktanforderungen

- Ebenen des Entwicklungsmanagements (strategisch, taktisch, operativ)

- Management des Entwicklungsbereichs mit qualitativen und quantitativen Ansät-zen (Lean

Engineering, Model Based System Engineering. QM etc.)

- Best Practice Prozesse und KPIs für die Produktentstehung

- Berechtigungskonzept

- Produkt Lifecycle Management

- Produktdatenmanagement (PDM) – Verschiedene Systeme

- Schnittstellen CAD, PDM, PLM und ERP

- Product Developmentsystem, Windchill

- Produktionsplanung und Steuerung

- Unterstützung durch ERP-Enterprise Resource Planning Systeme

- Besonderheiten des SCM Supply Chain Management bei der Produktentstehung

- Einfluss von Kunden auf die Produktentstehung betrachtet unter Berücksichtigung von

Customer Relation Management (CRM)

- Auswirkungen von Integration und Vernetzung auf die Produktentwicklung (Smart Products)

- Applikationsintegration, Langzeitarchivierung

- Methoden der strukturieren Entwicklung von Produkten mit Hilfe modernen Tools

- Produktentstehungsprozess und Auswirkungen auf diesen durch globale Anforde-rungen

? Veränderungen im Produktentstehungsprozess durch neue integrierte, globale Netze,

technische Entwicklungen (z.B. Sensorik, Web, mobile Endgeräte, smart devices, …)

- State of the art Methoden der Produktentwicklung

- Grundlagen der Innovation in der Produktentstehung

- Aktuelle, einflussreiche Trends in der Produktentwicklung werden im Rahmen dieser

Lehrveranstaltung vorgestellt und diskutiert. Dies stellt sicher, dass die Studierenden mit ihrer jeweiligen Vertiefungsrichtung am Puls der Zeit sind.

• Leiten und Führen von Teams

• Teamprozesse steuern; Grundelemente der Moderation

• Rollen im Team; Teamphasen

• Konflikte im Team

• Klassifizierung von Problemtypen

• Allgemeiner Problemlösungsprozess

• Werkzeuge für die Problemlösung

• Kreativitätsmethoden

• Übungen und Outdoor-Elemente

Die angebotenen studienintegrierten Sprachmodule werden nach den methodologischen Prinzipien eines kommunikativen, handlungsorientierten Ansatzes gestaltet.

Die Kompetenzniveaus des Modulangebots orientieren sich am Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GER) und eine zentrale Zielsetzung ist, dass Studierende ihre Kommunikationskompetenz um mindestens eine Niveaustufe erhöhen.

Zusätzlich liegt ein klarer Fokus auf dem Erwerb von akademischen und wirtschaftsorientierten Fähigkeiten in der Zielsprache.

• A1-A2 Grundlegende Kommunikationsfähigkeiten

• B1-B2 Fortgeschrittene Sprachverwendung und Kommunikationsfähigkeiten

• B2-C1 Selbständige Sprachverwendung bis fachkundige Sprachkenntnisse und Kommunikationsfähigkeiten

• C1-C2 Fachkundige Sprachkenntnisse bis fließende, kompetente Kommunikationsfähigkeiten

• Präsentations- und Vortragstechniken

• Struktur und Gliederung von Präsentationen

• Medieneinsatz für Präsentationen

• Übungen und Video-Analyse

Die angebotenen studienintegrierten Sprachmodule werden nach den methodologischen Prinzipien eines kommunikativen, handlungsorientierten Ansatzes gestaltet.

Die Kompetenzniveaus des Modulangebots orientieren sich am Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GER) und eine zentrale Zielsetzung ist, dass Studierende ihre Kommunikationskompetenz um mindestens eine Niveaustufe erhöhen.

Zusätzlich liegt ein klarer Fokus auf dem Erwerb von akademischen und wirtschaftsorientierten Fähigkeiten in der Zielsprache.

• A1-A2 Grundlegende Kommunikationsfähigkeiten

• B1-B2 Fortgeschrittene Sprachverwendung und Kommunikationsfähigkeiten

• B2-C1 Selbständige Sprachverwendung bis fachkundige Sprachkenntnisse und Kommunikationsfähigkeiten

• C1-C2 Fachkundige Sprachkenntnisse bis fließende, kompetente Kommunikationsfähigkeiten

• In der einführenden Lehrveranstaltung zum wissenschaftlichen Arbeiten geht es vor allem darum, den Studierenden die Besonderheiten, Regeln und Grundzüge der Wissenschaft und wissenschaftlichen Arbeit nahezubringen. Schwerpunkt liegt hier auf dem Erlernen der hermeneutischen Textanalyse Teamprozesse steuern; Grundelemente der Moderation

• Die Studierenden werden darauf vorbereitet, Seminararbeiten eigenständig und auf hohem wissenschaftlichem Niveau verfassen zu können. Diese Vorbereitung beinhaltet sowohl einen Schwerpunkt auf dem Umgang mit Literatur, als auch Diskussionen hinsichtlich der Qualität von wissenschaftlichen Arbeiten – hierbei sind vor allem die Begrifflichkeiten intellektuelle Redlichkeit und intersubjektive Nachvollziehbarkeit von Belang.

Vertiefung durch Lehrveranstaltungen wie z.B. Business Communication, Negotiation and Conflict Resolution, International Business Commication, Bargaining Behavior.

• Einführung und Grundbegriffe

• Grundgesetze der Elektrotechnik

• Spannungsquellen und Stromquellen

• Grundschaltungen

• Elektrisches Feld und Kondensator

• Magnetisches Feld und Spule

• Schaltungstechnik

• Wechsel- und Drehstromtechnik

• Elektrische Anlagen und Maschinen

• Schutzmaßnahmen

• Grundlagen elektronischer Bauelemente

Grundlagen der technischen Kommunikation:

• Erstellung von Werkstückzeichnungen mit normgerechter Ansichtsanordnung, Schnitten, Bemaßung, Oberflächen- und Toleranzangaben, Werkstückdetails

• Erstellung von Stücklisten und Interpretation von Explosionszeichnungen

Normgerechte Darstellung grundlegender Maschinenelemente:

• Darstellung von Gewinden, Senkungen

• Darstellung von Schrauben-, Bolzen- und Stiftverbindungen

• Darstellung von Welle-Nabeverbindungen, Lagern, Zahnrädern

CAX:

• Funktionsstruktur der Menüleisten

• Skizziermodus, Bemaßungen und Beziehungen

• Volumenfeatures wie Rotation, Extrusion, Austragen

• Muster, Fasen, Rundungen, Wandung etc.

• Baugruppenkonstruktion, Verknüpfungen

• Einbindung von lokalen Normteilebibliotheken und Teilen aus Online-Katalogen

• Hands-on Praxisbeispiele

• Normgerechte Zeichnungsableitungen

Toleranzen und Passungen:

• Grundbegriffe der Toleranzen und Passungen

• Toleranzen- und Passungswahl, Tolerierungssysteme

Grundlagen der Berechnungsmethoden:

• Einfache Spannungsarten: Zug- und Druckspannung, Flächenpressung, Biegung und Verdrehung

• Statische und dynamische Beanspruchungsarten

• Dauer- und Gestaltfestigkeit, zulässige Spannungen und Sicherheit

Verbindungselemente des Maschinenbaus:

• Funktionen und Ausführungsvarianten von Bolzen, Stiften, Schrauben, Nieten

• Grundlagen der Löt-, Klebe- und Schweißverbindung

• Gestaltungsregeln und Berechnungsgrundlagen von Passfedern, Keilwellen, Polygonverbindungen, Kerbverzahnungen, Presspassungen, Klemm- und Keilverbindungen, Spannelementverbindungen

Gleichungen: lineare, quadratische, System von linearen Gleichungen, Matrizen und Determinanten

Funktionen: Lineare Funktionen, Polynome, trigonometrische Funktionen, Expo-nentialfunktionen und Logarithmen

Vektorrechnung

Differentialrechnung in einer Variablen: Ableitungsregeln, Kurvendiskussionen, Extremwertaufgaben, Taylorreihen, Newtonverfahren

Integralrechnung in einer Variablen: Fundamentalsatz der Integralrechnung, Integrationstechniken

• Kräftesysteme und Gleichgewicht am starren Körper

• Lagerreaktionen, Schwerpunkt

• Stab, Balken, Rahmen – Schnittgrößen

• Ebene Fachwerke

• Haftung und Reibung an Maschinenteilen

• Beanspruchungsarten: Zug/Druck, Schub, Flächenpressung, Flächen- und Widerstandsmoment, Biegung, Torsion

• Formänderung

• Allgemeines über Kräfte; Zerlegung, Resultierende, Reduktion, Moment einer Kraft, verteilte Kräfte

• Schnittverfahren, Gleichgewicht in zentralen und allgemeinen Kräftegruppen

• Coulombsche Reibung

• Schwerpunkt & Flächenmomente

• Schnittgrößen am Stab und Balken

• Spannungszustand, Hauptspannungen, Hookesches Gesetz

• Zug-/Druckspannungen, Scherspannungen, Biegespannungen, Torsion, Formänderungen

• Festigkeitshypothesen, zusammengesetzte Beanspruchung

• Messen von Strom, Spannung und Widerstand

• Interpretation der elektrotechnischen Grundgesetze

• Reihen- und Parallelschaltung

• Kondensator und Spule im Wechselstromkreis

• Einsatz und Schaltung von elektrischer Ausrüstung und elektrischer Maschinen

• Aufbau logischer Grundfunktionen mit integrierten Schaltkreisen (IC)

• Elektronische Bauelemente

Teil Dynamik:

• Kinematik des Massenpunktes; Beschreibung der Bewegung des Massenpunkts, Geschwindigkeit, Beschleunigung, Relativbewegung

• Kinetik des Massenpunkts; Newtonsches Gesetz, Impulssatz, Drallsatz, Energieerhaltungssatz

• Kinematik und Kinetik des starren Körpers: Kinematik der allgemeinen Bewegung eines starren Körpers, Massenträgheitsmoment, Impulssatz, Drallsatz, Energieerhaltungssatz, Systeme von starren Körpern

• Stoßvorgänge; gerader zentraler Stoß, exzentrischer Stoß

• Schwingungen; Klassifikation von Schwingungen, freie und erzwungene Schwingungen, gedämpfte und ungedämpfte Schwingungen, Resonanz

Teil Hydromechanik:

• Stoffeigenschaften von Flüssigkeiten und Gasen

• Hydrostatischer Druck

• Auftrieb

• Kontinuitätsgleichung

• Energiegleichung

• Rohrhydraulik

• Ausfluss aus Behältern

• Impulssatz

• Drallsatz

• Ähnlichkeitsgesetze

• Einführung in Programmiersprachen (Klassifizierung, Prinzipien, Historie)

• Vermittlung von Fähigkeiten für die prozedurale und die objektorientierte Programmierung am Beispiel von C#

• Aufbau von Programmen, Datentypen, Operatoren

• Strukturierte Programmierung, Funktionen, Dateihandling, Modularisierung

• Aspekte des Softwareentwicklungsprozesses (Konzeption, Implementierung, Test, Einführung)

• Bezüge zu wirtschaftsingenieurspezifischen Anwendungsfeldern (z.B. programmierbare Steuer- und Regelanlagen

• Integralrechnung mit einer Variablen: Technische Anwendungen, Uneigentliche Integrale, numerische Integration

• Differentialrechnung in mehreren Variablen: Extremwertaufgaben ohne und mit Nebenbedingungen, Fehlerrechnung, Ausgleichsrechnung

• Komplexe Zahlen

• Differenzen-, und Differenzialgleichungen: Technische Modellierung und Aufstellen von differenzen- und Differenzialgleichungen 1. und 2. Ordnung, Lösungsmethoden wie Trennung der Veränderlichen, lineare Differenzialgleichungen 1. und 2. Ordnung, technische Anwendungen•

Fertigungstechnik:

• Überblick über die Fertigungsverfahren aus den Bereichen Urformen, Umformen, Trennen, Fügen, Stoffeigenschaften ändern und Beschichten

• Spanende Bearbeitung: Drehen, Fräsen, Bohren, Schleifen

• Strahlschneiden mittels autogenem Brennschneiden, Plasmastrahl, Elektronenstrahl-, Laserstrahl- und Wasserstrahlschneiden

• Trennen mit Schneidwerkzeugen mit Folgeschneid- und Gesamtschneidwerkzeugen

• Urformen: Gießen mit verlorenen Formen und mit Dauerformen, Sintern

• Umformen: Schmieden, Walzen, Blechbearbeitungen durch Biegen, Tiefziehen, Biegen

• Fügen: Schweiß-, Löt- und Klebetechnik

• Stoffeigenschaften ändern: Glühen, Härten, Vergüten und Anlassen

• Grundlegender Aufbau von Werkzeugmaschinen und Fertigungseinrichtungen unterschiedlicher Bearbeitungsverfahren

• Praxisrelevante Bestimmung von Fertigungskennzahlen verschiedener Fertigungsverfahren

• Messtechnik

Produktionstechnik:

• Manuelle und automatisierte Handhabungstechnik im Produktionsbereich, im speziellem Aufbau, Programmierung und Einsatzgebiete von industriell eingesetzten Robotern

• Grundlagen des Vorrichtungsbaus: Positionieren, Spanneinrichtungen und Zusatzfunktionen von Dreh-, Fräs-, Bohr- und Schweißvorrichtungen

• Verfahren und Methoden zur Produktivitätssteigerung durch Optimierung der Schnittwerte

• Verfahren und Methoden zur Qualitätssicherung und –steigerung sowie zur laufenden Qualitätskontrolle im Produktionsbereich

Arbeitsplanung:

• Aufgaben der Arbeitsplanung

• Arbeitsplanerstellung

Werkstofftechnik:

• Innerer Aufbau von metallischen Werkstoffen und Kunststoffen

• Grundprinzipien der Legierungsbildung sowie die Beschreibung mit Hilfe von Phasendiagrammen

• Eigenschaften von Eisen und Eisenlegierungen sowie von ausgewählten NE-Metallen

• Eigenschaften, Kennwerte und Einsatzgebiete wichtiger Stahlgruppen, Nichteisenmetalle und von Kunststoffen

• Verfahren der statischen und dynamischen Werkstoffprüfung

Elemente zum Abstützen, Tragen von Maschinenbauteilen und zur Drehmomentübertragung:

• Funktionen und Gestaltungsregeln sowie Berechnungsgrundlagen von Achsen und Wellen

• Gestaltungsprinzipien und Berechnungsgrundlagen der hydrodynamischen Gleitlager

• Lagerarten, Einsatzgebiete, Lagerungskonzepte und Berechnungsgrundlagen von Wälzlagern

Elemente zum Dichten von Maschinenbauteilen

Elastische Federn:

• Federarten, Gestaltungsregeln und Berechnungsgrundlagen von Federn

Kupplungen und Bremse:

• Aufbau, Funktionen, Wirkungsweise und Berechnungsgrundlagen ausgewählter Kupplungs- und Bremstypen

Riementriebe:

• Gestaltungsprinzipien und Berechnungsgrundlagen von Flach- und Keilriementrieben sowie von Zahnriemengetrieben

Zahnradgetriebe:

• Getriebearten und Aufbau, Verzahnungsgesetz, Gestaltungs- und Berechnungsgrundlagen von Gerad-, Schräg-, Kegel- und Schraubradgetrieben

• Stellglieder und Aktoren in Pneumatik, Elektropneumatik, Hydraulik und Elektrotechnik

• Weg-Schritt-Diagramm (Zustandsdiagramm)

• Sensorik und Messdatenerfassung

• Messen nicht elektrischer Größen

• Binäre, digitale und analoge Signale

• Grundkenntnisse der digitalen Steuerungstechnik (SPS)

• Steuerungsentwurf

• Disjunktive und Konjunktive Normalform

• Logische Grundfunktionen

• Grundkenntnisse der Regelungstechnik und Regelalgorithmen

• Konzepte und Anwendungen von Bussystemen

• Prinzip der Automatisierungstechnik

• Überblick über Robotik-Systemen

Statistik:

Deskriptive Statistik: Merkmale, Häufigkeit, Mittelwerte, Streumaße, Regression, Korrelation, Zeitreihen

Induktive Statistik: Elemente der Wahrscheinlichkeitsrechnung, Zufallsgrößen und ihre Verteilung, Prognoseerstellung, Schätzverfahren, Hypothesentests

Stetige Ausgleichsrechnung

Differenzialgleichungen:

Vertiefung Differenzialgleichungssysteme, Anwendungen aus den Bereichen Maschinenbau, Elektrotechnik, Mess- und Reelungstechnik (Grundzüge der Laplacetransformation)

• Hauptsätze der Thermodynamik

• Zustandsgleichung und Zustandsänderung idealer Gase

• Kreisprozesse

• Wasser und Dampf

• Thermische Maschinen

• Wärmeübertragung, Verbrennung

- Grundlagen der Informationssysteme inkl. wirtschaftl. Aspekt

- Aufbau von Informationssystemen verstehen und abgrenzen

- Schnittstellen auch zu mobilen Endgeräten identifizieren

- Cloud Computing

- Technischer Aufbau und Historie; Netzwerke, Schnittstellen

Aufbau und logische Struktur von Programmen und Übersicht Programmierspra-chen z.B. Web Programmierung

- Datensicherheit

- Hardware-Softwarekomponenten

- Berichtswesen

- Berechtigungen

- Testen

- Technischer Aufbau von Systemen, Sensoren und mobilen Endgeräten

• Aufbau von Schaltungen der Pneumatik, Elektropneumatik und Hydraulik

• Messwertaufnahme

• Messen nichtelektrischer Größen wie Temperatur, Druck, Drehzahl, Schallpegel, Frequenz

• Messwertübertragung

• Programmierung von Steuereinheiten (SPS)

• Aufbau von regelungstechnischen Übertragungsgliedern

• Industrielle Bussysteme und Roboter-Systeme

Kraft-und Arbeitsmaschinen, Einteilung und Historie

Wasserkraftanlagen: Nieder-, Mittel- und Hochdruckanlagen, Wasserkraftmaschi-nen

Pumpen: Verdrängungs-, Kreisel- und Vakuumpumpen. Pumpenanlagen

Thermische Anlagen: Dampferzeuger, Dampf- und Gasturbinen, Kraftwerksbau-formen

Verdichter: Verdichter mit Verdrängungswirkung, Turboverdichter

Verbrennungskraftmaschinen: Zweitakt- und Viertaktprinzip, Otto- und Dieselmo-toren.

Fördertechnische Anlagen: Hebemaschinen (Winden, Kräne, Aufzüge), Stetigförderer und Flurförderer

- ERP-Lifecycle Management

- ERP-Enterprise Resource Planning

- SCM Supply Chain Management

- CRM (Customer Relation Management)

- Produktionsplanung und -steuerung

- Applikationsintegration, Langzeit Archivierung

- PDM (Produktdatenmanagement)

- PLM (Product Lifecycle Management)

- Werkzeuge für industrielles Design

- Innovationsmanagement

- Reverse Engineering/Flächenrückführung

- Rapid Prototyping, Rapid Tooling, Rapid Manufacturing

- CAD (Computer Aided Design)

- PDM (Produktdatenmanagement)

- Simulations- und Analysetechnologien

- CAM (Computer Aided Manufacturing)

- Die Schnittstellen im Fertigungsprozess

- Qualitätssicherung

Vertiefung durch Lehrveranstaltungen aus folgenden zwei Bereichen:

1. Höhere Ingenieurwissenschaft (z.B. Strömungslehre, Wärmeübertragung, Maschi-nendynamik, Mehrkörperdynamik, Modellbildung und Simulation, Höhere Festigkeit, Qualitätssicherung, Korrosion- und Korrosionsschutz, Verbundwerkstoffe, Schweißen, Messtechnik, Umformtechnik, Gießereitechnik, Fügetechnik …)

2. Produktentstehung (z.B. Mechatronische Systeme, Verbrennungskraftmaschinen, Antriebs- und Steuerungstechnik, Thermische Turbomaschinen, Hydraulische Strö-mungsmaschinen, Robotik, Anlagensimulation ...)

Darstellung der Spezifika der Projektorganisation und der organisatorischen Eingliederung in, Auswirkung auf bzw. damit Probleme in Unternehmen.

Vermittlung grundlegender Projektmanagementmethoden, wie

• Planung von Zielen, Struktur, Zeit, Kosten und Organisation

• Durchführung von Umfeld-, Risiko- bzw. Interdependenzanalyse bzw. Projektcontrolling/-kommunikation

in den unterschiedlichen Phasen von Projekten (Start, Umsetzung/Controlling, Abschluss) anhand eines ausgewählten Projektmanagementstandards.

Eingehen auf relevante Social Skills für erfolgreiche Projektarbeit und Vermittlung erfolgreicher Praxisprojekte und typischer „Pitfalls“.

Einordnung der Begriffe Projekt-, Programm- und Multiprojektmanagement.

Externes Rechnungswesen:

• Gliederung des Rechnungswesens

• Grundlagen des betrieblichen Rechnungswesens: Aufgaben, Teilgebiete und Grundbegriffe

• System der kaufmännischen Buchführung: Von der Inventur zur Eröffnungsbilanz

• System der doppelten Buchführung: Buchung von Geschäftsfällen in Bestands und Erfolgskonten

• Organisation der Buchhaltung (Kontenrahmen, Umsatzsteuer, etc.)

• Prinzip der Periodenreinheit und Rechnungsabgrenzungsposten

Internes Rechnungswesen:

• Ziele und Grundbegriffe der Kosten- und Erlösrechnung

• Grundlagen der Kosten- und Erlösrechnung: Aufgaben, Komponenten und Teilbereiche

• Aufbau der Kostenrechnung (Kostenarten, Kostenstellen, Kostenträger)

• Deckungsbeitragsrechnung

• Grundlagen des Rechts

• Rechtsgeschichte, Bedeutung des Rechts, Stufenbau der Rechtsordnung, Einteilung des Rechts

• Allgemeines Privatrecht

• Einteilung des Privatrechts, Rechtssubjekte und Rechtsobjekte, die Zeit, Einführung ins Sachenrecht, das Rechtsgeschäft, Vertragsrecht

• Handelsrecht

• Unternehmereigenschaft, Firmenbuch, Unternehmensformen, Gründung eines Unternehmens

• Europarecht

• Organe der EU, Rechtsquellen der EU, Grundfreiheiten des Binnenmarktes

• Technologierecht

• CE Kennzeichnung, Intellectual property (IP)-Recht

• Zugang zu Rechtsinformationssystemen

- Bedeutung und Aufgaben des Marketings im 21. Jahrhundert

- Grundlagen Investitionsgüter-, Konsumgüter- und Dienstleistungsmarketing

- Marketingplan

- Marktforschung

- Marktsegmentierung/Positionierung

- Strategisches Marketing

- Marketing-Mix

Teil BWL:

• Überblick und Zusammenhangsanalyse der wichtigsten Teilbereiche in der BWL

o Gegenstand und Grundlagen der BWL:

o Betriebliche Funktionsbereiche

o Betriebswirtschaftliche Entscheidungslehre

o Grundlagen Management und Ethik

o Grundlagen Personal und Organisation

o Grundlagen Marketing

• Grundlagen der:

o Konstitutive Unternehmensentscheidungen wie Rechtsformen, Standortentscheidung, Arten von Unternehmenszusammenschlüsse/ Fusionen und Wahl des Geschäftsfeldes.

o Funktionale Unternehmensentscheidungen: Materialwirtschaft, Produktionswirtschaft, Marketing.

• Grundlagen der betriebswirtschaftlichen Wertschöpfungsprozesse und Funktionen (Wertschöpfungsarchitektur und -struktur).

• Grundlagen des markt-, prozess-, und strategieorientierten Managements.

Teil VWL:

• Ökonomisches Denken und Marginalanalyse

• Effiziente Allokation von knappen Ressourcen

• Marktmodell und Marktgleichgewicht

• Makroökonomische Größen (BIP, Inflation und Arbeitslosigkeit) und die Zusammenhänge

Ausgewählte volkswirtschaftliche Themenstellungen:

• Elastizität und Wohlfahrt

• Kostenfunktionen und optimale Unternehmensproduktion

• Preissetzung und Marktformen

• Kurzfristige wirtschaftliche Schwankungen: Konjunktur

• Geld, die EZB und Inflation

• Langfristiges Wirtschaftswachstum

• Internationale Beziehungen und Handel

- Einführung in die Finanzwirtschaft

- Wirtschaftliche Betriebsprozesse (Investition, Finanzierung und Risikomanage-ment)

- Unterschiede des Finanzierungsbedarfs bei: Unternehmen, Öffentlichen Haushal-ten und Privaten Haushalten

- Struktur und rechtliche Grundlagen des Kreditgeschäfts der Kreditinstitute

- Kreditversorgung der Kreditmärkte

- Die Europäische Zentralbank

- Durchführung und Abwicklung der Kreditgeschäfte, z.B. Kreditarten

- Unternehmensbeurteilung und –analyse

- Kreditsicherheiten, Kreditvertrag und Kreditentscheidungen

- Einführung in die Investitionsrechnung

- Ziele und Aufgaben einer modernen Investitionsrechnung

- Grundlagen von betriebswirtschaftlicher Investitionsentscheidungen

- Statische Verfahren der Investitionsrechnung

- Dynamische Verfahren der Investitionsrechnung

Die Lehrveranstaltung zielt auf die Heranführung an das Thema Logistik, dessen Umfang, Bereiche und Wertigkeit in der globalisierten und vernetzten Wirtschaft auf strategischer und operativer Ebene abdecken.

- Ziele und Zielkonflikte in der Logistik vor dem Hintergrund von Rahmenbedingungen

- Ebenen der Logistik (Funktionale Dienstleistungsfunktion, Koordination, Flussorientierung,

Supply Chain)

- Lagerung/Lagerhaltung

- Bedarfsplanung

- Interner und externer Transport

- ABC/XYZ-Analyse

- Ansätze wie Kanban, JIT/JIS, Wertstromanalyse

- Kommissionierung

- Arten der Auftragssteuerung

- Beschaffungs-, Produktions-, Distributions- und Entsorgungslogistik

- Supply Chain Management

- Beschaffungs-, Produktions-, Distributions- und Entsorgungslogistik

- Supply Chain Management

• Strategische Relevanz der Innovation (Wettbewerbsfähigkeit)

• Strukturiertes Umgehen mit Innovationen (innovationsfördernde Organisationsformen, Unternehmenskultur, Managementformen)

• Bedeutung der Produktentstehung für Unternehmen

• Umfang und Eingliederung der Produktentstehung in Unternehmen

• Gestaltungsformen des Produktentstehungsprozesses und Organisationsformen

• Ansätze in der Produktentstehung bzgl. Konzept, Konzept und Ausarbeitung wie Funktionsanalyse, QFD, Spezifikation, FMEA, Konzeptbewertung (Qualitätsansätze) und Produktionsüberleitung

• Variantenmanagement und Ansätze zur Darstellung von externer Komplexität

• Management von Zielkosten

Vertiefung durch Lehrveranstaltungen aus folgenden drei Bereichen:

1. Management (z.B. Strategic Management, Competitive Strategies, Management of Multinational Corporations, Organizational Theory, Corporate Behavior, Corporate Culture, Knowledge Management, Management of Innovations, Business Ethics, Corporate Governance, Managerial Decision Behavior, HRM, Leadership, Qualität ...)

2. Marketing/Sales (z.B. Advanced Marketing Management, Consumer Behavior, Customer Service Excellence, Global Marketing, Sales Management, Sales Techniques ...)

3. Accounting/Finance/Controlling/Purchasing (z.B. Financial Management, Portfolio Management, Options and Futures, International Finance, Global buying, Buying, E-Procurement ...)

4. Law (z.B. Patentrecht, Produktkennzeichnung, Produkthaftung …)

• Leiten und Führen von Teams

• Teamprozesse steuern; Grundelemente der Moderation

• Rollen im Team; Teamphasen

• Konflikte im Team

• Klassifizierung von Problemtypen

• Allgemeiner Problemlösungsprozess

• Werkzeuge für die Problemlösung

• Kreativitätsmethoden

• Übungen und Outdoor-Elemente

Die angebotenen studienintegrierten Sprachmodule werden nach den methodologischen Prinzipien eines kommunikativen, handlungsorientierten Ansatzes gestaltet.

Die Kompetenzniveaus des Modulangebots orientieren sich am Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GER) und eine zentrale Zielsetzung ist, dass Studierende ihre Kommunikationskompetenz um mindestens eine Niveaustufe erhöhen.

Zusätzlich liegt ein klarer Fokus auf dem Erwerb von akademischen und wirtschaftsorientierten Fähigkeiten in der Zielsprache.

• A1-A2 Grundlegende Kommunikationsfähigkeiten

• B1-B2 Fortgeschrittene Sprachverwendung und Kommunikationsfähigkeiten

• B2-C1 Selbständige Sprachverwendung bis fachkundige Sprachkenntnisse und Kommunikationsfähigkeiten

• C1-C2 Fachkundige Sprachkenntnisse bis fließende, kompetente Kommunikationsfähigkeiten

• Einführung und Grundbegriffe

• Grundgesetze der Elektrotechnik

• Spannungsquellen und Stromquellen

• Grundschaltungen

• Elektrisches Feld und Kondensator

• Magnetisches Feld und Spule

• Schaltungstechnik

• Wechsel- und Drehstromtechnik

• Elektrische Anlagen und Maschinen

• Schutzmaßnahmen

• Grundlagen elektronischer Bauelemente

Grundlagen der technischen Kommunikation:

• Erstellung von Werkstückzeichnungen mit normgerechter Ansichtsanordnung, Schnitten, Bemaßung, Oberflächen- und Toleranzangaben, Werkstückdetails

• Erstellung von Stücklisten und Interpretation von Explosionszeichnungen

Normgerechte Darstellung grundlegender Maschinenelemente:

• Darstellung von Gewinden, Senkungen

• Darstellung von Schrauben-, Bolzen- und Stiftverbindungen

• Darstellung von Welle-Nabeverbindungen, Lagern, Zahnrädern

CAX:

• Funktionsstruktur der Menüleisten

• Skizziermodus, Bemaßungen und Beziehungen

• Volumenfeatures wie Rotation, Extrusion, Austragen

• Muster, Fasen, Rundungen, Wandung etc.

• Baugruppenkonstruktion, Verknüpfungen

• Einbindung von lokalen Normteilebibliotheken und Teilen aus Online-Katalogen

• Hands-on Praxisbeispiele

• Normgerechte Zeichnungsableitungen

Toleranzen und Passungen:

• Grundbegriffe der Toleranzen und Passungen

• Toleranzen- und Passungswahl, Tolerierungssysteme

Grundlagen der Berechnungsmethoden:

• Einfache Spannungsarten: Zug- und Druckspannung, Flächenpressung, Biegung und Verdrehung

• Statische und dynamische Beanspruchungsarten

• Dauer- und Gestaltfestigkeit, zulässige Spannungen und Sicherheit

Verbindungselemente des Maschinenbaus:

• Funktionen und Ausführungsvarianten von Bolzen, Stiften, Schrauben, Nieten

• Grundlagen der Löt-, Klebe- und Schweißverbindung

• Gestaltungsregeln und Berechnungsgrundlagen von Passfedern, Keilwellen, Polygonverbindungen, Kerbverzahnungen, Presspassungen, Klemm- und Keilverbindungen, Spannelementverbindungen

Gleichungen: lineare, quadratische, System von linearen Gleichungen, Matrizen und Determinanten

Funktionen: Lineare Funktionen, Polynome, trigonometrische Funktionen, Expo-nentialfunktionen und Logarithmen

Vektorrechnung

Differentialrechnung in einer Variablen: Ableitungsregeln, Kurvendiskussionen, Extremwertaufgaben, Taylorreihen, Newtonverfahren

Integralrechnung in einer Variablen: Fundamentalsatz der Integralrechnung, Integrationstechniken

• Kräftesysteme und Gleichgewicht am starren Körper

• Lagerreaktionen, Schwerpunkt

• Stab, Balken, Rahmen – Schnittgrößen

• Ebene Fachwerke

• Haftung und Reibung an Maschinenteilen

• Beanspruchungsarten: Zug/Druck, Schub, Flächenpressung, Flächen- und Widerstandsmoment, Biegung, Torsion

• Formänderung

• Allgemeines über Kräfte; Zerlegung, Resultierende, Reduktion, Moment einer Kraft, verteilte Kräfte

• Schnittverfahren, Gleichgewicht in zentralen und allgemeinen Kräftegruppen

• Coulombsche Reibung

• Schwerpunkt & Flächenmomente

• Schnittgrößen am Stab und Balken

• Spannungszustand, Hauptspannungen, Hookesches Gesetz

• Zug-/Druckspannungen, Scherspannungen, Biegespannungen, Torsion, Formänderungen

• Festigkeitshypothesen, zusammengesetzte Beanspruchung

• Messen von Strom, Spannung und Widerstand

• Interpretation der elektrotechnischen Grundgesetze

• Reihen- und Parallelschaltung

• Kondensator und Spule im Wechselstromkreis

• Einsatz und Schaltung von elektrischer Ausrüstung und elektrischer Maschinen

• Aufbau logischer Grundfunktionen mit integrierten Schaltkreisen (IC)

• Elektronische Bauelemente

• Präsentations- und Vortragstechniken

• Struktur und Gliederung von Präsentationen

• Medieneinsatz für Präsentationen

• Übungen und Video-Analyse

Die angebotenen studienintegrierten Sprachmodule werden nach den methodologischen Prinzipien eines kommunikativen, handlungsorientierten Ansatzes gestaltet.

Die Kompetenzniveaus des Modulangebots orientieren sich am Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GER) und eine zentrale Zielsetzung ist, dass Studierende ihre Kommunikationskompetenz um mindestens eine Niveaustufe erhöhen.

Zusätzlich liegt ein klarer Fokus auf dem Erwerb von akademischen und wirtschaftsorientierten Fähigkeiten in der Zielsprache.

• A1-A2 Grundlegende Kommunikationsfähigkeiten

• B1-B2 Fortgeschrittene Sprachverwendung und Kommunikationsfähigkeiten

• B2-C1 Selbständige Sprachverwendung bis fachkundige Sprachkenntnisse und Kommunikationsfähigkeiten

• C1-C2 Fachkundige Sprachkenntnisse bis fließende, kompetente Kommunikationsfähigkeiten

• In der einführenden Lehrveranstaltung zum wissenschaftlichen Arbeiten geht es vor allem darum, den Studierenden die Besonderheiten, Regeln und Grundzüge der Wissenschaft und wissenschaftlichen Arbeit nahezubringen. Schwerpunkt liegt hier auf dem Erlernen der hermeneutischen Textanalyse Teamprozesse steuern; Grundelemente der Moderation

• Die Studierenden werden darauf vorbereitet, Seminararbeiten eigenständig und auf hohem wissenschaftlichem Niveau verfassen zu können. Diese Vorbereitung beinhaltet sowohl einen Schwerpunkt auf dem Umgang mit Literatur, als auch Diskussionen hinsichtlich der Qualität von wissenschaftlichen Arbeiten – hierbei sind vor allem die Begrifflichkeiten intellektuelle Redlichkeit und intersubjektive Nachvollziehbarkeit von Belang.

Teil Dynamik:

• Kinematik des Massenpunktes; Beschreibung der Bewegung des Massenpunkts, Geschwindigkeit, Beschleunigung, Relativbewegung

• Kinetik des Massenpunkts; Newtonsches Gesetz, Impulssatz, Drallsatz, Energieerhaltungssatz

• Kinematik und Kinetik des starren Körpers: Kinematik der allgemeinen Bewegung eines starren Körpers, Massenträgheitsmoment, Impulssatz, Drallsatz, Energieerhaltungssatz, Systeme von starren Körpern

• Stoßvorgänge; gerader zentraler Stoß, exzentrischer Stoß

• Schwingungen; Klassifikation von Schwingungen, freie und erzwungene Schwingungen, gedämpfte und ungedämpfte Schwingungen, Resonanz

Teil Hydromechanik:

• Stoffeigenschaften von Flüssigkeiten und Gasen

• Hydrostatischer Druck

• Auftrieb

• Kontinuitätsgleichung

• Energiegleichung

• Rohrhydraulik

• Ausfluss aus Behältern

• Impulssatz

• Drallsatz

• Ähnlichkeitsgesetze

• Einführung in Programmiersprachen (Klassifizierung, Prinzipien, Historie)

• Vermittlung von Fähigkeiten für die prozedurale und die objektorientierte Programmierung am Beispiel von C#

• Aufbau von Programmen, Datentypen, Operatoren

• Strukturierte Programmierung, Funktionen, Dateihandling, Modularisierung

• Aspekte des Softwareentwicklungsprozesses (Konzeption, Implementierung, Test, Einführung)

• Bezüge zu wirtschaftsingenieurspezifischen Anwendungsfeldern (z.B. programmierbare Steuer- und Regelanlagen

• Integralrechnung mit einer Variablen: Technische Anwendungen, Uneigentliche Integrale, numerische Integration

• Differentialrechnung in mehreren Variablen: Extremwertaufgaben ohne und mit Nebenbedingungen, Fehlerrechnung, Ausgleichsrechnung

• Komplexe Zahlen

• Differenzen-, und Differenzialgleichungen: Technische Modellierung und Aufstellen von differenzen- und Differenzialgleichungen 1. und 2. Ordnung, Lösungsmethoden wie Trennung der Veränderlichen, lineare Differenzialgleichungen 1. und 2. Ordnung, technische Anwendungen•

Fertigungstechnik:

• Überblick über die Fertigungsverfahren aus den Bereichen Urformen, Umformen, Trennen, Fügen, Stoffeigenschaften ändern und Beschichten

• Spanende Bearbeitung: Drehen, Fräsen, Bohren, Schleifen

• Strahlschneiden mittels autogenem Brennschneiden, Plasmastrahl, Elektronenstrahl-, Laserstrahl- und Wasserstrahlschneiden

• Trennen mit Schneidwerkzeugen mit Folgeschneid- und Gesamtschneidwerkzeugen

• Urformen: Gießen mit verlorenen Formen und mit Dauerformen, Sintern

• Umformen: Schmieden, Walzen, Blechbearbeitungen durch Biegen, Tiefziehen, Biegen

• Fügen: Schweiß-, Löt- und Klebetechnik

• Stoffeigenschaften ändern: Glühen, Härten, Vergüten und Anlassen

• Grundlegender Aufbau von Werkzeugmaschinen und Fertigungseinrichtungen unterschiedlicher Bearbeitungsverfahren

• Praxisrelevante Bestimmung von Fertigungskennzahlen verschiedener Fertigungsverfahren

• Messtechnik

Produktionstechnik:

• Manuelle und automatisierte Handhabungstechnik im Produktionsbereich, im speziellem Aufbau, Programmierung und Einsatzgebiete von industriell eingesetzten Robotern

• Grundlagen des Vorrichtungsbaus: Positionieren, Spanneinrichtungen und Zusatzfunktionen von Dreh-, Fräs-, Bohr- und Schweißvorrichtungen

• Verfahren und Methoden zur Produktivitätssteigerung durch Optimierung der Schnittwerte

• Verfahren und Methoden zur Qualitätssicherung und –steigerung sowie zur laufenden Qualitätskontrolle im Produktionsbereich

Arbeitsplanung:

• Aufgaben der Arbeitsplanung

• Arbeitsplanerstellung

Werkstofftechnik:

• Innerer Aufbau von metallischen Werkstoffen und Kunststoffen

• Grundprinzipien der Legierungsbildung sowie die Beschreibung mit Hilfe von Phasendiagrammen

• Eigenschaften von Eisen und Eisenlegierungen sowie von ausgewählten NE-Metallen

• Eigenschaften, Kennwerte und Einsatzgebiete wichtiger Stahlgruppen, Nichteisenmetalle und von Kunststoffen

• Verfahren der statischen und dynamischen Werkstoffprüfung

Elemente zum Abstützen, Tragen von Maschinenbauteilen und zur Drehmomentübertragung:

• Funktionen und Gestaltungsregeln sowie Berechnungsgrundlagen von Achsen und Wellen

• Gestaltungsprinzipien und Berechnungsgrundlagen der hydrodynamischen Gleitlager

• Lagerarten, Einsatzgebiete, Lagerungskonzepte und Berechnungsgrundlagen von Wälzlagern

Elemente zum Dichten von Maschinenbauteilen

Elastische Federn:

• Federarten, Gestaltungsregeln und Berechnungsgrundlagen von Federn

Kupplungen und Bremse:

• Aufbau, Funktionen, Wirkungsweise und Berechnungsgrundlagen ausgewählter Kupplungs- und Bremstypen

Riementriebe:

• Gestaltungsprinzipien und Berechnungsgrundlagen von Flach- und Keilriementrieben sowie von Zahnriemengetrieben

Zahnradgetriebe:

• Getriebearten und Aufbau, Verzahnungsgesetz, Gestaltungs- und Berechnungsgrundlagen von Gerad-, Schräg-, Kegel- und Schraubradgetrieben

Darstellung der Spezifika der Projektorganisation und der organisatorischen Eingliederung in, Auswirkung auf bzw. damit Probleme in Unternehmen.

Vermittlung grundlegender Projektmanagementmethoden, wie

• Planung von Zielen, Struktur, Zeit, Kosten und Organisation

• Durchführung von Umfeld-, Risiko- bzw. Interdependenzanalyse bzw. Projektcontrolling/-kommunikation

in den unterschiedlichen Phasen von Projekten (Start, Umsetzung/Controlling, Abschluss) anhand eines ausgewählten Projektmanagementstandards.

Eingehen auf relevante Social Skills für erfolgreiche Projektarbeit und Vermittlung erfolgreicher Praxisprojekte und typischer „Pitfalls“.

Einordnung der Begriffe Projekt-, Programm- und Multiprojektmanagement.

• Praktische Gestaltungsübungen an praxisrelevanten Beispielen, insbesondere zur Auslegung von Fabrikeinheiten, Förderanlagen, Maschinen und Anlagen. Für das Zusammenspiel sind Elemente von Maschinenbauteilen und Förderung besonders hervorzuheben:

• Unternehmensprozesse und deren Interaktion (Vertrieb, Einkauf, Produktion, HR, Finanzen, ..) und Best Practice Prozesse

• Alle Elemente, welche auch relevant für die Verbindungen und Fördertechnik sind

• Fabrikoptimierung und Layout unterstützt durch Elemente der Digitalisierung und Industrie 4.0. Vor allem Fahrerlose Transportsysteme.

• Agile Fabrikmethoden und Tools

Praktische Gestaltungs- und Berechnungsübungen an praxisrelevanten Beispielen, insbesondere zur Auslegung von einfachen Verbindungselementen, Achsen und Wel-len sowie zu Gleit- und Wälzlagertechnik, Wellen-Naben-Verbindungen, Kupplungen, Riementrieben und Zahnradgetrieben, Elemente zum Abstützen, Tragen von Maschi-nenbauteilen und zur Drehmomentübertragung:

* Funktionen und Gestaltungsregeln sowie Berechnungsgrundlagen von Achsen und Wellen

* Gestaltungsprinzipien und Berechnungsgrundlagen der hydrodynamischen Gleitla-ger

* Lagerarten, Einsatzgebiete, Lagerungskonzepte und Berechnungsgrundlagen von Wälzlagern

* Elemente zum Dichten von Maschinenbauteilen

* Elastische Federn: Federarten, Gestaltungsregeln und Berechnungsgrundlagen von Federn

* Kupplungen und Bremsen: Aufbau, Funktionen, Wirkungsweise und Berech-nungsgrundlagen

ausgewählter Kupplungs- und Bremstypen

* Riementriebe: Gestaltungsprinzipien und Berechnungsgrundlagen von Flach- und

Keilriementrieben sowie von Zahnriemengetrieben

* Zahnradgetriebe: Getriebearten und Aufbau, Verzahnungsgesetz, Gestaltungs- und

Berechnungsgrundlagen von Gerad-, Schräg-, Kegel- und Schraubradgetrie-ben

Um die Studierenden optimal auf Probleme im Arbeitsleben vorzubereiten, werden in Gruppen praxisrelevante Aufgabenstellungen, vorzugsweise auf Basis von Aufträgen von Partnern aus der Wirtschaft bzw. öffentlichen Einrichtungen, bearbeitet bzw. unter Anleitung durch die Lehrveranstaltungsleitung Felderfahrungen gesammelt. Die Studierenden bringen hierbei ihr bisher erworbenes Wissen ein und gleichen es mit Beobachtungen und Erfahrungen im Rahmen des Praxisprojekts ab. Während die Studierenden ihre fachspezifischen Kompetenzen vertiefen und verbessern können, werden auch Komplementärkompetenzen wie Sozialkompetenz, Risikomanagement, Budgetierungskompetenz und ökonomisch verantwortliche Entscheidungskompetenz gefestigt.

Aufbauend auf ein Auftraggeber-Briefing (durch die Lehrveranstaltungsleitung oder externe Partner wie Vereine und Unternehmen) bearbeiten die Studierenden die vorgestellten Projekte eigenständig, lediglich im Bedarfsfall angeleitet durch den Lehrveranstaltungsleiter bzw. die Lehrveranstaltungsleiterin: Planung, Koordination, Budgetierung, Kontrolle, Evaluierung und Schlussberichterstattung liegen in den Händen der Studierenden. Die Rolle der Lehrveranstaltungsleitung fokussiert auf das Projektcoaching. Praxisprojekt I oder II müssen einen technischen Inhalt bearbeiten.

• Stellglieder und Aktoren in Pneumatik, Elektropneumatik, Hydraulik und Elektrotechnik

• Weg-Schritt-Diagramm (Zustandsdiagramm)

• Sensorik und Messdatenerfassung

• Messen nicht elektrischer Größen

• Binäre, digitale und analoge Signale

• Grundkenntnisse der digitalen Steuerungstechnik (SPS)

• Steuerungsentwurf

• Disjunktive und Konjunktive Normalform

• Logische Grundfunktionen

• Grundkenntnisse der Regelungstechnik und Regelalgorithmen

• Konzepte und Anwendungen von Bussystemen

• Prinzip der Automatisierungstechnik

• Überblick über Robotik-Systemen

Statistik:

Deskriptive Statistik: Merkmale, Häufigkeit, Mittelwerte, Streumaße, Regression, Korrelation, Zeitreihen

Induktive Statistik: Elemente der Wahrscheinlichkeitsrechnung, Zufallsgrößen und ihre Verteilung, Prognoseerstellung, Schätzverfahren, Hypothesentests

Stetige Ausgleichsrechnung

Differenzialgleichungen:

Vertiefung Differenzialgleichungssysteme, Anwendungen aus den Bereichen Maschinenbau, Elektrotechnik, Mess- und Reelungstechnik (Grundzüge der Laplacetransformation)

• Hauptsätze der Thermodynamik

• Zustandsgleichung und Zustandsänderung idealer Gase

• Kreisprozesse

• Wasser und Dampf

• Thermische Maschinen

• Wärmeübertragung, Verbrennung

- Grundlagen der Informationssysteme inkl. wirtschaftl. Aspekt

- Aufbau von Informationssystemen verstehen und abgrenzen

- Schnittstellen auch zu mobilen Endgeräten identifizieren

- Cloud Computing

- Technischer Aufbau und Historie; Netzwerke, Schnittstellen

Aufbau und logische Struktur von Programmen und Übersicht Programmierspra-chen z.B. Web Programmierung

- Datensicherheit

- Hardware-Softwarekomponenten

- Berichtswesen

- Berechtigungen

- Testen

- Technischer Aufbau von Systemen, Sensoren und mobilen Endgeräten

• Aufbau von Schaltungen der Pneumatik, Elektropneumatik und Hydraulik

• Messwertaufnahme

• Messen nichtelektrischer Größen wie Temperatur, Druck, Drehzahl, Schallpegel, Frequenz

• Messwertübertragung

• Programmierung von Steuereinheiten (SPS)

• Aufbau von regelungstechnischen Übertragungsgliedern

• Industrielle Bussysteme und Roboter-Systeme

Kraft-und Arbeitsmaschinen, Einteilung und Historie

Wasserkraftanlagen: Nieder-, Mittel- und Hochdruckanlagen, Wasserkraftmaschi-nen

Pumpen: Verdrängungs-, Kreisel- und Vakuumpumpen. Pumpenanlagen

Thermische Anlagen: Dampferzeuger, Dampf- und Gasturbinen, Kraftwerksbau-formen

Verdichter: Verdichter mit Verdrängungswirkung, Turboverdichter

Verbrennungskraftmaschinen: Zweitakt- und Viertaktprinzip, Otto- und Dieselmo-toren.

Fördertechnische Anlagen: Hebemaschinen (Winden, Kräne, Aufzüge), Stetigförderer und Flurförderer

Externes Rechnungswesen:

• Gliederung des Rechnungswesens

• Grundlagen des betrieblichen Rechnungswesens: Aufgaben, Teilgebiete und Grundbegriffe

• System der kaufmännischen Buchführung: Von der Inventur zur Eröffnungsbilanz

• System der doppelten Buchführung: Buchung von Geschäftsfällen in Bestands und Erfolgskonten

• Organisation der Buchhaltung (Kontenrahmen, Umsatzsteuer, etc.)

• Prinzip der Periodenreinheit und Rechnungsabgrenzungsposten

Internes Rechnungswesen:

• Ziele und Grundbegriffe der Kosten- und Erlösrechnung

• Grundlagen der Kosten- und Erlösrechnung: Aufgaben, Komponenten und Teilbereiche

• Aufbau der Kostenrechnung (Kostenarten, Kostenstellen, Kostenträger)

• Deckungsbeitragsrechnung

- Kernprozesse im Entwicklungsbereich

- Herausforderungen im Entwicklungsbereich vor dem Hintergrund vorhandener

Marktanforderungen

- Ebenen des Entwicklungsmanagements (strategisch, taktisch, operativ)

- Management des Entwicklungsbereichs mit qualitativen und quantitativen Ansät-zen (Lean

Engineering, Model Based System Engineering. QM etc.)

• Kernprozesse im Produktionsbereich

• Herausforderungen im Produktionsbereich vor dem Hintergrund vorhandener Marktanforderungen

• Ebenen des Produktionsmanagements (strategisch, taktisch, operativ) wie z.B. Standortentscheidung, Eigen-/Fremdfertigung, Auftragsmanagement, Arbeitssystemgestaltung, Produktionsplanung und –steuerung (PPS), Personalmanagement

• Lean Management

• Zusammenspiel zwischen Menschen und Maschine

• Management des Produktionsbereiches mit qualitativen und quantitativen Ansät-zen (QM-Ansätze)

• Definition und Merkmale von Leadership

• Überblick zu Führungstheorien, Führung: Leistung; Führungserfolg; Führungseffizienz; Führungseffektivität

• Die Umsetzung von Führungsansätzen in Organisationen wird anhand von Fallbeispielen diskutiert und reflektiert

• Motivierende Arbeitsgestaltung (Job Rotation, Job Enlargement, Job Enrichment)

• Moderne Arbeitswelt und Digitalisierung

- Best Practice Prozesse und KPIs für die Produktentstehung

- Berechtigungskonzept

- Produkt Lifecycle Management

- Produktdatenmanagement (PDM) – Verschiedene Systeme

- Schnittstellen CAD, PDM, PLM und ERP

- Product Developmentsystem, Windchill

- Produktionsplanung und Steuerung

- Unterstützung durch ERP-Enterprise Resource Planning Systeme

- Besonderheiten des SCM Supply Chain Management bei der Produktentstehung

- Einfluss von Kunden auf die Produktentstehung betrachtet unter Berücksichtigung von

Customer Relation Management (CRM)

- Auswirkungen von Integration und Vernetzung auf die Produktentwicklung (Smart Products)

- Applikationsintegration, Langzeitarchivierung

• Best Practice Prozesse und KPIs für die Produktion

• Produkt Lifecycle Management

• Produktionsplanung und -steuerung

• Unternehmensstrukturen und Stammdatenstrukturen

• Unterstützung durch ERP (Enterprise Resource Planning) Systeme

• Integration des SCM (Supply Chain Management) und des CRM (Customer Relati-on Management) mit der Produktion und MES Systemen

• Methoden zur Optimierung der Produktion durch Informationssysteme, inkl. Web- Applikationen und mobile Endgeräte unterstützen

• E-Kompetenzen: e-Marketing-Mix, e-Procurement, e-Commerce

• Organisatorische Voraussetzungen für digitale und online Prozesse

• Analyse und Optimierung von Prozessen und Kennzahlen im E-Business

• Einsatz von geeigneten Tools und Methoden, um Erkenntnisse zu gewinnen und Verbesserungspotenziale zu identifizieren

- Methoden der strukturieren Entwicklung von Produkten mit Hilfe modernen Tools

- Produktentstehungsprozess und Auswirkungen auf diesen durch globale Anforde-rungen

? Veränderungen im Produktentstehungsprozess durch neue integrierte, globale Netze,

technische Entwicklungen (z.B. Sensorik, Web, mobile Endgeräte, smart devices, …)

- State of the art Methoden der Produktentwicklung

- Grundlagen der Innovation in der Produktentstehung

- Aktuelle, einflussreiche Trends in der Produktentwicklung werden im Rahmen dieser

Lehrveranstaltung vorgestellt und diskutiert. Dies stellt sicher, dass die Studierenden mit ihrer jeweiligen Vertiefungsrichtung am Puls der Zeit sind.

Aktuelle, einflussreiche Trends werden im Rahmen dieser Lehrveranstaltung vorgestellt und diskutiert. Dies stellt sicher, dass die Studierenden mit ihrer jeweiligen Vertiefungsrichtung am Puls der Zeit sind.

• Best Practices und Auswirkungen durch globale Anforderungen

• Veränderungen durch neue integrierte globale Netze, technische Entwicklungen

• Aktuelle Organisationsformen (z.B. hybid, fluid)

• New Work Modelle

• Nachhaltigkeitsmanagement

• Kreislaufwirtschaft

Aufbauend auf die im Praxisprojekt I erworbenen Erfahrungen und die in Fachlehrveranstaltungen erworbenen weiteren Kenntnisse und Fähigkeiten haben die Studierenden die Möglichkeit, ihr erworbenes Wissen auf reale Projekte anzuwenden – vor allem die Kompetenzen im Bereich Projekt- und Qualitätsmanagement, sowie die fachspezifische Problemlösungskompetenz sollen so gefestigt und anwendbar gemacht werden. In Zusammenarbeit mit Unternehmen oder anderen Institutionen werden Problemstellungen aus den Bereichen des Studiengangs im Rahmen von Projekten bearbeitet. Die Planung, Durchführung, Budgetierung und Evaluierung der Projekte wird eigenständig durchgeführt – sowohl die Bildung des Projektteams als auch Implementierung von Qualitätsmanagement wird von den Studierenden selbst durchgeführt, um Entscheidungskompetenz zu fördern und reale Folgen zu vermitteln. Praxisprojekt I oder II müssen einen technischen Inhalt bearbeiten.

- ERP-Lifecycle Management

- ERP-Enterprise Resource Planning

- SCM Supply Chain Management

- CRM (Customer Relation Management)

- Produktionsplanung und -steuerung

- Applikationsintegration, Langzeit Archivierung

- PDM (Produktdatenmanagement)

- PLM (Product Lifecycle Management)

- Werkzeuge für industrielles Design

- Innovationsmanagement

- Reverse Engineering/Flächenrückführung

- Rapid Prototyping, Rapid Tooling, Rapid Manufacturing

- CAD (Computer Aided Design)

- PDM (Produktdatenmanagement)

- Simulations- und Analysetechnologien

- CAM (Computer Aided Manufacturing)

- Die Schnittstellen im Fertigungsprozess

- Qualitätssicherung

• Grundlagen des Rechts

• Rechtsgeschichte, Bedeutung des Rechts, Stufenbau der Rechtsordnung, Einteilung des Rechts

• Allgemeines Privatrecht

• Einteilung des Privatrechts, Rechtssubjekte und Rechtsobjekte, die Zeit, Einführung ins Sachenrecht, das Rechtsgeschäft, Vertragsrecht

• Handelsrecht

• Unternehmereigenschaft, Firmenbuch, Unternehmensformen, Gründung eines Unternehmens

• Europarecht

• Organe der EU, Rechtsquellen der EU, Grundfreiheiten des Binnenmarktes

• Technologierecht

• CE Kennzeichnung, Intellectual property (IP)-Recht

• Zugang zu Rechtsinformationssystemen

- Bedeutung und Aufgaben des Marketings im 21. Jahrhundert

- Grundlagen Investitionsgüter-, Konsumgüter- und Dienstleistungsmarketing

- Marketingplan

- Marktforschung

- Marktsegmentierung/Positionierung

- Strategisches Marketing

- Marketing-Mix

Teil BWL:

• Überblick und Zusammenhangsanalyse der wichtigsten Teilbereiche in der BWL

o Gegenstand und Grundlagen der BWL:

o Betriebliche Funktionsbereiche

o Betriebswirtschaftliche Entscheidungslehre

o Grundlagen Management und Ethik

o Grundlagen Personal und Organisation

o Grundlagen Marketing

• Grundlagen der:

o Konstitutive Unternehmensentscheidungen wie Rechtsformen, Standortentscheidung, Arten von Unternehmenszusammenschlüsse/ Fusionen und Wahl des Geschäftsfeldes.

o Funktionale Unternehmensentscheidungen: Materialwirtschaft, Produktionswirtschaft, Marketing.

• Grundlagen der betriebswirtschaftlichen Wertschöpfungsprozesse und Funktionen (Wertschöpfungsarchitektur und -struktur).

• Grundlagen des markt-, prozess-, und strategieorientierten Managements.

Teil VWL:

• Ökonomisches Denken und Marginalanalyse

• Effiziente Allokation von knappen Ressourcen

• Marktmodell und Marktgleichgewicht

• Makroökonomische Größen (BIP, Inflation und Arbeitslosigkeit) und die Zusammenhänge

Ausgewählte volkswirtschaftliche Themenstellungen:

• Elastizität und Wohlfahrt

• Kostenfunktionen und optimale Unternehmensproduktion

• Preissetzung und Marktformen

• Kurzfristige wirtschaftliche Schwankungen: Konjunktur

• Geld, die EZB und Inflation

• Langfristiges Wirtschaftswachstum

• Internationale Beziehungen und Handel

- Einführung in die Finanzwirtschaft

- Wirtschaftliche Betriebsprozesse (Investition, Finanzierung und Risikomanage-ment)

- Unterschiede des Finanzierungsbedarfs bei: Unternehmen, Öffentlichen Haushal-ten und Privaten Haushalten

- Struktur und rechtliche Grundlagen des Kreditgeschäfts der Kreditinstitute

- Kreditversorgung der Kreditmärkte

- Die Europäische Zentralbank

- Durchführung und Abwicklung der Kreditgeschäfte, z.B. Kreditarten

- Unternehmensbeurteilung und –analyse

- Kreditsicherheiten, Kreditvertrag und Kreditentscheidungen

- Einführung in die Investitionsrechnung

- Ziele und Aufgaben einer modernen Investitionsrechnung

- Grundlagen von betriebswirtschaftlicher Investitionsentscheidungen

- Statische Verfahren der Investitionsrechnung

- Dynamische Verfahren der Investitionsrechnung

Die Lehrveranstaltung zielt auf die Heranführung an das Thema Logistik, dessen Umfang, Bereiche und Wertigkeit in der globalisierten und vernetzten Wirtschaft auf strategischer und operativer Ebene abdecken.

- Ziele und Zielkonflikte in der Logistik vor dem Hintergrund von Rahmenbedingungen

- Ebenen der Logistik (Funktionale Dienstleistungsfunktion, Koordination, Flussorientierung,

Supply Chain)

- Lagerung/Lagerhaltung

- Bedarfsplanung

- Interner und externer Transport

- ABC/XYZ-Analyse

- Ansätze wie Kanban, JIT/JIS, Wertstromanalyse

- Kommissionierung

- Arten der Auftragssteuerung

- Beschaffungs-, Produktions-, Distributions- und Entsorgungslogistik

- Supply Chain Management

- Beschaffungs-, Produktions-, Distributions- und Entsorgungslogistik

- Supply Chain Management

• Strategische Relevanz der Innovation (Wettbewerbsfähigkeit)

• Strukturiertes Umgehen mit Innovationen (innovationsfördernde Organisationsformen, Unternehmenskultur, Managementformen)

• Bedeutung der Produktentstehung für Unternehmen

• Umfang und Eingliederung der Produktentstehung in Unternehmen

• Gestaltungsformen des Produktentstehungsprozesses und Organisationsformen

• Ansätze in der Produktentstehung bzgl. Konzept, Konzept und Ausarbeitung wie Funktionsanalyse, QFD, Spezifikation, FMEA, Konzeptbewertung (Qualitätsansätze) und Produktionsüberleitung

• Variantenmanagement und Ansätze zur Darstellung von externer Komplexität

• Management von Zielkosten

Vertiefung durch Lehrveranstaltungen wie z.B. Business Communication, Negotiation and Conflict Resolution, International Business Commication, Bargaining Behavior.

Vertiefung durch Lehrveranstaltungen aus folgenden zwei Bereichen:

1. Höhere Ingenieurwissenschaft (z.B. Strömungslehre, Wärmeübertragung, Maschi-nendynamik, Mehrkörperdynamik, Modellbildung und Simulation, Höhere Festigkeit, Qualitätssicherung, Korrosion- und Korrosionsschutz, Verbundwerkstoffe, Schweißen, Messtechnik, Umformtechnik, Gießereitechnik, Fügetechnik …)

2. Produktentstehung (z.B. Mechatronische Systeme, Verbrennungskraftmaschinen, Antriebs- und Steuerungstechnik, Thermische Turbomaschinen, Hydraulische Strö-mungsmaschinen, Robotik, Anlagensimulation ...)

Vertiefung durch Lehrveranstaltungen aus folgenden drei Bereichen:

1. Management (z.B. Strategic Management, Competitive Strategies, Management of Multinational Corporations, Organizational Theory, Corporate Behavior, Corporate Culture, Knowledge Management, Management of Innovations, Business Ethics, Corporate Governance, Managerial Decision Behavior, HRM, Leadership, Qualität ...)

2. Marketing/Sales (z.B. Advanced Marketing Management, Consumer Behavior, Customer Service Excellence, Global Marketing, Sales Management, Sales Techniques ...)

3. Accounting/Finance/Controlling/Purchasing (z.B. Financial Management, Portfolio Management, Options and Futures, International Finance, Global buying, Buying, E-Procurement ...)

4. Law (z.B. Patentrecht, Produktkennzeichnung, Produkthaftung …)

• Verfassen eines Exposés für die Bachelorarbeit

• Aufsetzen der Struktur für die Bachelorarbeit

• Recherche von relevanter Literatur für das ausgewählte Thema der Bachelorarbeit (physische und digitale Literatursuche)

• Entwicklung und Umsetzung eines Forschungsdesigns

• Schreiben einer wissenschaftlich orientierten Bachelorarbeit

- Ergänzung der theoretischen Kenntnisse der Studierenden durch praktische Tä-tigkeiten und

wirtschaftsrechtliche Fragestellungen in der Praxis.

- Mindestens 600 Arbeitsstunden Beschäftigung bei einem externen Unternehmen mit vollem

Beschäftigungsausmaß.

- Das Berufspraktikum stellt sicher, dass sich die Studierenden beim Einstieg in das Berufsleben

zurechtfinden und durch bereits gesammelte Erfahrung in der Umset-zung ihrer erworbenen

Kenntnisse an Sicherheit gewinnen.

- Vorgänge, Arbeitsabläufe und Situationen im beruflichen Umfeld sollen kennenge-lernt und

verstanden werden.

- Begleitung der Studierenden bei dem Berufspraktikum: Reflexion, Besprechung von Problemen und Success-Stories.

Studienordnung Zum Download

-

Wirtschaftsingenieurwesen

in Kraft seit 11.10.2023, Studienbeginn ab Studienjahr 2024/25

- Alle Studienordnungen

Häufig gestellte Fragen

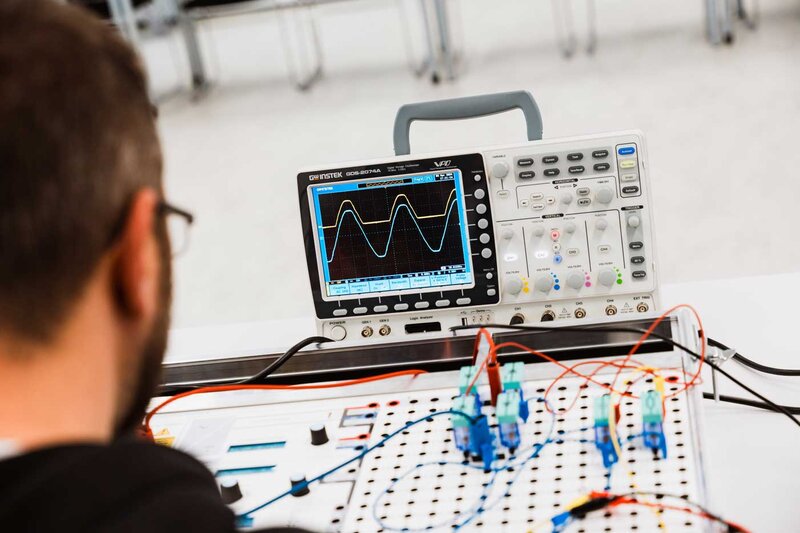

Können die Labore frei genutzt werden?

Nach einer Einschulung und dem Erwerb eines Laborführerscheins können die Labore von den Studierenden nach Voranmeldung frei genutzt werden.

Was ist der Vorteil eines Doppelabschlusses?

Durch entsprechende Kooperationen mit unseren Partnerhochschulen können die Studierenden zusätzliche Inhalte wie Elektrotechnik oder Maschinenbau vertiefen und mit einer um ein Semester verlängerten Studienzeit zwei akademische Abschlüsse erwerben. Den Bachelor of Science der FH Kufstein Tirol und den Bachelor der Partnerhochschule.

Wo kann das Auslandssemester absolviert werden?

Wir haben weltweit über 250 Partnerhochschulen, aus denen unsere Studierenden auswählen können. Einige Partnerhochschulen eignen sich dabei besonders für Studierende aus diesem Studiengang, da sie weiterführende Inhalte aus dem Bereich anbieten und es Studierenden so erlauben, ihre Fähigkeiten noch weiter zu vertiefen.

Kann ich neben dem Studium arbeiten?

Die Präsenzlehre findet meist von Montag bis Freitag statt, teilweise auch samstags in geblockten Einheiten. Dank einem hohen Anteil an Selbstlerneinheiten können Studierende ihr Studium eigenverantwortlich organisieren und haben Freiheiten für Teilzeitjobs in der Branche.